KAGURAはアーティストが自分で中身を組むこともできるように作ってますが、

もちろんそこまでは出来ない状況は多々あり、その場合アーティスト側の制作班が行うこともあれば、私が作ることもあります。

ここではKSS制作(KAGURAのデータを作ることを社内でこう読んでます。KSSはKAGURAの楽曲データの拡張子です)の流れを簡単に説明します。

依頼(受注)

アーティストコラボが決定し、具体的に内容を詰めます。

…といいたいのですが、依頼される方は必ずしもKAGURAに詳しい訳ではありません。まずはざっくりヒアリングし、サンプルを早めに作って詰めていきます。

制作

ヒアリングした内容の演出や雰囲気に合わせてたたき台を作ります。時間がない場合はそのまま完成になります。KSSを早めに渡して位置などを先方で微調整してもらうこともできます。

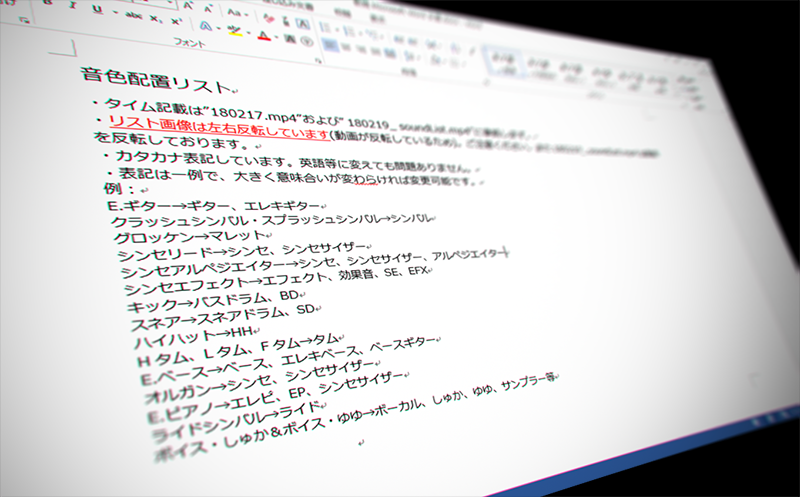

楽曲の雰囲気や、アーティストの動き方でアイコンの数や色味などを考えます。また効果音主体にするか、楽曲に関わるリズム系楽器などにするか、シーンは複数並べるか、DAW同期はあるか、などで内容は大きく変わります。

例えばDÉ DÉ MOUSEさんとのコラボではDJらしくフィルタなどをグリグリ操作してほしかったのでliveと連携させ、またKAGURA的な画面よりも本人の動きで十分アツいのでシーン切り替えはなしでコントローラーに徹するように制作しました。

完成ー演奏説明

完成したらKSSデータとサンプル演奏動画をお渡しします。

一例

KAGURAの良い点は、プラグイン等が無いので、KAGURAとKSSを渡せば完全に再現できる手軽さがあります。

あとは動画を参考にすればだいたい演奏できます。演奏自体の敷居はとても低いので、実際に自分で動くのと同じくらい参考動画を観ることに効果があります。

”やりたいことが難しくてできない”よりも”どうやればいいか分からない”の方が成分が大きいのがKAGURAの特徴ですね。

本番・仕込み

諸々の条件次第で、可能であればPCをレンタルしたり私がライブに出向いてセッティングしたりします。

とはいえ基本はPCを置いて音声と映像の出力をして、アプリを開いて演奏するだけです。Windowsの拡張出力設定や出力先の受け取れる映像フォーマットの設定などで躓くこともあるかと思いますが(Macしか使われない方とか)、そこはKAGURAというより汎用的なノウハウです。

KAGURA的ノウハウといえば、リハで照明の切り替えや明るさを確かめること、また画面の左右設定で説明した拡張出力の左右反転設定、PC台の高さや揺れ、その辺が重要になってきます。

あとは現状のRealsenseがたまに不安定になる問題などもあり…インテル頑張って…

とにかくライブの環境は劣悪です。色んな信号が大量のケーブルや無線で行き交いしてるので、とにかくノイズが多い。電源も安定してるか分からない。配置等で諸々ケーブルは延長する、スピーディなセッティングが必要でうっかりミスの可能性も高まる。

KAGURAに関しては私達が一番良く知っており実績もあるので、ぜひともライブ現場までお手伝いさせていただきたいです。